介護帰省早々にBOOKOFFで購入した本。

末期がんや難病を抱え、余命宣告を受けていた叔母夫婦のサポートを引き受けて、二人を見送った事もあり、91歳の母をサポートしている事も、そして自分自身半世紀を超えて生きている事もあって、「死の医学」は興味深い。

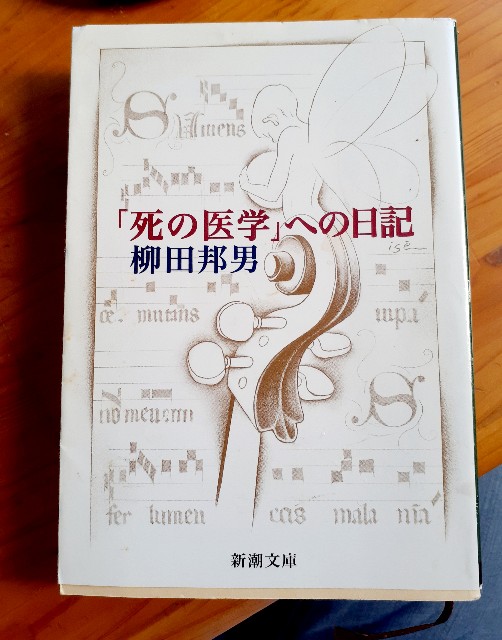

柳田邦男著 【「死の医学」への日記】

刊行が25年余り前ではあったけれど、ひきつけられた。

主に、末期のがん患者に焦点が当てられ、癌を治す(小さくするとか、延命措置)ことにだけ奔走していた医療界で、患者側の立場を考慮するに至っていく過程が描かれている。

21年前に母は「甲状腺がん」を宣告され、茫然と連絡してきた。

この本の数年前までは、本人に告知されることは無かった‥‥‥驚き。

「癌」を明かされることが無いまま、疑心暗鬼、あるいは悟って、諦めと未練を残し、激痛の中息絶える。抗がん剤治療で心身疲弊の果てに痛みの中で息絶えるイメージが完成しすぎて、癌=怖い 。

現場で患者の立場に思いを寄せたり、アメリカでの医療を学んだ医師や看護師によって

現状が変えられていく。末期患者は手の施しようが無いから、見捨てられたように退院を迫られる状況から、ターミナルケアへと変化。

完治ではなく、症状緩和のために治療が施される。

わたしは、癌ならば放置して、痛みを緩和されるだけでいいと思ってきた。

25年余り前でさえ、日常生活の質(QOL)の向上に目を向けられ始めていた。

完治しなくても、その時どう生きたいかで対処できる。

最終的には、どう生きて死んでいきたいか、大切なことの優先順位を考えることかもしれないと感じる。

ここでも、ユングの

"人は生きてきたように死ぬ" の言葉が引用されている。

それでも、出会う病院や医師によって格段の差があることも事実。

終活の中に、病院や医師の情報収集も必須要件かもしれないと感じた。